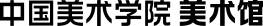

2025年8月31日及9月7日下午,“泥板承薪·对话敦煌”泥板画创作工坊活动于中国美术学院美术馆如期进行。学员们通过参观展览、聆听导赏、绘画实践深入了解敦煌艺术的魅力及其在高校美育教学中的传承,这份传承亦在学员们的笔下得到续写。

“泥板承薪·对话敦煌”泥板画创作工坊活动合影

策展人导赏

壁路薪传——中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展

在策展人赵怡老师的带领下,学员们走进“壁路薪传——中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展”的展览现场,共同回顾了中国美院师生校友与敦煌艺术之间八十余年的深厚渊源。

策展人赵怡老师进行导赏

赵老师讲解到,第一板块“砥砺行”主要展现了20世纪40年代,中国美院前辈们奔赴西北,在敦煌进行实地考察和早期保护的成果。通过对卢善群《飞天》、乌密风《普贤菩萨赴会图》等作品的分析,重点介绍了敦煌壁画三种临摹方式。

继而为第二板块“薪火传”,赵老师解读了1950年代社会、政治背景下,敦煌艺术是如何走进中国美术学院的课堂,成为重要的教学资源。其中,重点介绍了1954年文化部成立的敦煌考察队,以及考察队员临摹的作品和相关文献,此次敦煌之行对浙派人物画的诞生有着直接关联。

最后一个版块是“满庭芳”,讲述了改革开放以来,学院师生如何不断拓展敦煌艺术的教学与研究路径,使其在今天的美术创作中持续发挥影响。赵老师引导学员欣赏不同类型的教学成果和作品,包括中国画、岩彩画、插画、版画、泥板画、动画影像等,感受时代变化中,千年古韵向当下视觉语言的转化。

赵老师提到,本次展览构建起一段属于中国美术学院的特别记忆,一代又一代艺术家、老师和学生通过考察、临摹、教学和创作,让古老的敦煌艺术在当代焕发出新的生命力。

泥板画课程

敦煌寻梦——九色鹿壁画临摹体验

课程邀请到毕业于中国美术学院美术教育专业的邵雯睿老师,为学员们带来理论与实践结合的生动艺术课。

敦煌的永恒魅力:解读石窟艺术

课程从《鹿王本生》说起,通过经典动画片片段重温九色鹿的古老故事,随着影片的播放,邵老师一边结合画面中的造型、色彩分析故事情节,一边解读其背后的佛教本生故事内涵与“善行义举、诚实守信”的普世价值。

同时,邵老师的解说超越了动画范畴,进一步谈及莫高窟的“艺术综合性”,以《鹿王本生图》为引,系统介绍石窟中“壁画、雕塑、建筑”三位一体的艺术形式。并且,重点分析、深度解读莫高窟第257窟《鹿王本生图》的独特艺术风格、色彩体系与构图叙事智慧。

引导深入思考:问答互动

邵老师在关键的节点设置了若干个小问题,例如,“九色鹿是哪九种颜色?”“《鹿王本生图》壁画的观看顺序是怎么样的?”“对于敦煌的文化遗产来说,该如何评价道士王圆箓?”“为什么临摹敦煌壁画是对敦煌艺术的一种保护和传承方式?”这些问题由浅入深,逐步引导学员们推进思考。

与古人对话:解密临摹技法

从泥板画材料开始,邵老师介绍了传统壁画的地仗层(泥底)、颜料(矿物色、植物色)等知识,并通过短片展示了泥板的制作过程,解开敦煌色彩千年不褪的奥秘。

匠心赋彩:探寻千年色彩

最后进入实践体验环节,邵老师先做出示范,讲解毛笔的用法、蘸取颜料的注意事项等,再于学员们动手敷彩时进行分步指导和一对一教学,帮助学员们亲手重现敦煌壁画古朴、厚重、神秘的色彩效果。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

本次“泥板承薪·对话敦煌”泥板画创作工坊活动依托“壁路薪传——中国美术学院敦煌艺术藏品及文献研究展”展开,吸引了来自不同年龄段的参与者。让学员们深入体验泥板画的绘制过程,近距离地接触到敦煌艺术,不仅延伸了展览的维度,还为敦煌文化的展示与传承贡献了一份力量。