侯孝贤导演曾为“台北故宫博物院”拍了一个纪录片《盛世里的工匠技艺》,他自己做独白:人类文明进程的本质是手工,整个西方工业文明的兴起,到现在不过500年,比起悠久的手工文明,我们的记忆还是手工的,因为造型的原理、美感的确立和质感的分别,都是在手工时代逐渐确立和完善的。从远古时期起,是手工劳作让人区别于动物成为人,手艺先是生存技能,继而造就文化,形成文明。但中国这一百年来,先是乱,然后紧接着就是飞速建设发展,这些手工文明在断代式的巨变中变成了一种残缺不全的记忆。

生于1980年代的湘西小城,在我早期生命里,都还见过朴素的手工生活,爷爷们会编竹篮竹篓,会酿酒;奶奶们会做豆腐,会做鞋子衣服和小板凳……但随着这一代人长大,我们经历了人类历史上几千年以来最天翻地覆的变化。我们在帝都魔都的写字楼里过着电子化、智能化的现代生活,故乡都已茫然,那些跟手艺相关的生活细节更只是零星而温暖的记忆了。所以近几年,“民艺”“手工”等概念重新出现在报刊媒体、微信微博和品牌广告里时,引发了强烈的怀旧共鸣。

知名设计师隈研吾设计的中国民艺博物馆在中国美院象山校区落成;上下、无用、平仄、哲品等一系列将现代设计和传统工艺结合的品牌成为新的奢侈品;手艺人重新得到了大众的关注和尊重……一场“民艺复兴”运动似乎已轰轰烈烈地到来了。不再只是一些文化人和媒体“情怀式”和“怀旧式”的口号,在中产阶层消费观念日益成长成熟的大背景下,有学界的重视、商业资本的运作以及艺人的自觉。

所以,民艺要回到我们的生活里了吗?

· 杭间:民艺不是怀旧和古玩,是日用之道 ·

中国第一个民艺博物馆的建成,是民艺回归历程中的节点性事件。这背后有一代学者数十年默默的努力,也是中国社会寻根之路上自然结出的花果。先民的生活智慧和日用之道在此再现。

▵ 中国美术学院副院长、中国民艺博物馆馆长杭间

年级的课堂上第十遍讲授中国工艺美术史,楼下突然人声鼎沸,原来是马路边上兜售河北邯郸出口转内销瓷器的小贩正蹬着板车飞跑,几个穿着苗族服装的妇女也惊慌失措,手中准备成交的银饰叮当作响,是“工商”来了。

“工匠来八方,器成天下走”,说的是当年北方制瓷工匠纷纷南下景德镇,器皿烧成后远销全国的景象,杭间那时看见的这名小贩挑着瓷器走巷串户,还颇有些古风遗制,但明显的现代经济和城市的发展已经开始容不下这种货郎式“古风”经营模式了。那是1997年普通的一天,北京繁华街头随时可见的一幕,却可以透视到整个传统工艺生产和销售体制的窘境,离我们的日常生活越来越远,几代人对它已经感到陌生。

将近20年后,在杭州中国美术学院象山校区的中国第一个民艺博物馆见到担任馆长的杭间。此时名为“天工开物——江南乡村工艺的世界”的开馆展览已经有一个多月了,三个展厅里分别有从江南民间收集来的百件坐具、百件窗格和百件日用品,杭间似乎愿意陪每一波客人走一遍展厅,随时随地指着眼前的展品都能做出热情清晰的讲解,这个一块木板接一根尖头独脚的是插秧凳,那个修长圆柱带半个盖子的木桶其实是店铺里的收银凳,这款篮子是夏天用的所以编织有透气孔……写下数本民艺专著的杭间曾说过,“传媒堆砌的无数溢美之词掩盖了研究苍白的事实”,此时真实的民艺器物和慕名而来的参观者,似乎让他有了课堂和书斋之外的热情和活力。民艺的发展总算是往前走了一步。

▵ 来自江南民间的日用器物

▵ 每一把坐具解决一种坐的问题

· 消隐的建筑和日常的展品 ·

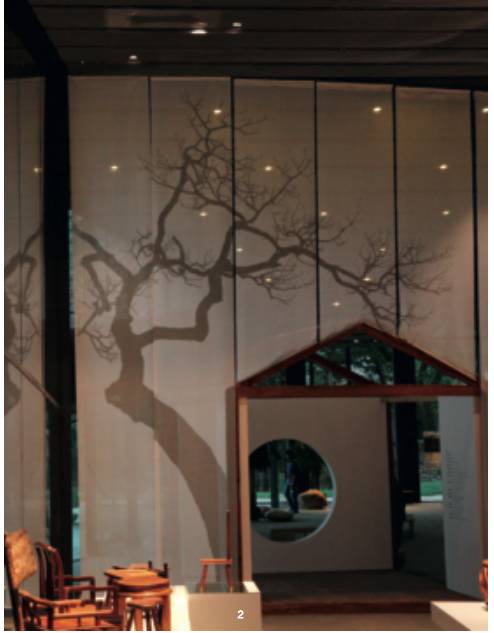

民艺博物馆的设计出自日本知名建筑大师隈研吾,在流水环绕的象山半山腰上依山而建,菱形参差堆叠的青瓦屋顶与树林和天空交织掩映,很符合设计师“让建筑消隐”的理念。展厅内有大面的落地窗,透明的玻璃上贴着数只白鹤,源自宋徽宗的《瑞鹤图》,依然与外面的树林和天空有虚虚实实的呼应。除了一层层青瓦屋顶,建筑外墙设计成瓦片和丝网串联,一片片瓦如鳞片一样悬挂在半空,目之所及皆能呼吸。院里的地面用老旧青砖铺成,历经雨水之后已经长满青苔,展品和人到了这儿,立即如安家落户般自然妥帖。

建筑本身惊艳,却加大了展览设计的难度。展厅依着山势呈斜坡式,几乎无楼梯,展厅间区隔界线也不明显,展览的视觉艺术总监、中国美院副教授袁由敏因地制宜,用流水叠石的方式在坡道上设置了一层层的平台,形成一个流动的展出空间。

展览入口的地方设立了一方水井,就像过去江南村子进去的地方都会有一口井一样,行人到此先歇息一下,洗掉风尘仆仆再进村,充满仪式感。井边用巨幅图像做了一棵老树,加强了古村口的视觉效果,走进去就是第一个展厅“百椅百态”,一眼望去,有大户人家的豪华版官帽椅,有小孩子过家家的马扎,有账房先生的收钱凳,也有老百姓的插秧凳,每张椅子都有自己的空间和姿态。沿着斜坡走廊婉转至二楼,则是器物和窗格展厅,皆是民间旧物,丰富而多样,凝神瞩目之间,生活气息扑面而来,能想象祖辈们使用它们的样子。

▵ 隈研吾设计的民艺博物馆,“退隐”到自然之中

▵ 展览入口模拟江南村庄的设计

· “不要用古玩文物的眼光来看待民艺” ·

“今天,科技更发达,物质制造更加先进和丰富,但是人和物的关系没有变,身体、地球中的自然山川,几千年来仍旧如故,在越来越多的虚拟生活中,我们反而越怀念古老的质朴和本质,而这怀念的中介物,就是传统民艺。”但多少年来,杭间所见的民间对这些手工艺品的保护是无知无觉的。“民艺品是很难保存的,收集起来越来越难。”他说,这座崭新的民艺馆的兴建也是研究与保护的当务之急。

“民艺”一词最早是日本民艺运动领导者柳宗悦创造的。上世纪20、30年代,日本社会也有丢失自我全盘西化的危机,柳宗悦在走访研究了大量民间手艺人后,于1936年建成日本民艺馆保护发扬日本传统手工艺,引导日本社会将简洁与实用作为美的标准。幸存的民间手工艺得到了很大的恢复,产生了一批有名的工艺家和设计师。可以说是民艺运动确立了日本人的自信,日本制造和日式美学也成为经济和文化标签。“我们以国际上流行的民艺概念来建博物馆,既不是完全的民间艺术,也不是完全的民俗艺术、非物质文化遗产,而是这些元素的综合。”杭间解释道。

博物馆里每天都有人慕名而来,有的赞叹,也有的质疑,还有很多人包括学者其实并不理解“民艺”这个概念。“我们明明白白告诉人家这是民艺博物馆,不是文物馆,也不是收集古玩的场所,但是还有人会说,‘你们怎么弄了这么多破烂、假货进来?’”甚至展览海报上的那把官帽椅被质疑为“伪官帽椅”,一件明清近代宁波民间流行的宁式家具因采用了独板,不符合明式家具专著中定义的经典形制而遭到炮轰,“江南多雨,多板座椅拼接处有凹槽,容易伸缩和长虫长霉,民间艺人将之改造成独板是很智慧的,如果一户人家有钱,觉得要多加一些装饰,因此多了一块雕花板,都有各自的理由,民间的东西,如何去分真伪?”

· 用同情、平等之心去学习民间智慧 ·

说到这些,大概能理解杭间为何愿意对每个碰到的参观者都细心解释,他喋喋不休几十年,甚至有些苦口婆心,仍然有人要以古玩文物的观念来理解民艺,“一块烂木板插秧凳子,还不如我收藏的那把明式椅,为何能登堂入室进入殿堂级别的博物馆?” 收集大大小小百样坐具,就是想告诉人们江南民间是如何解决各种不同的坐的问题的。比如农民农耕要用的插秧凳,它有必要用黄花梨或是紫檀吗?所以材质和做得精致与否不是民艺馆的重点,重点是看民间是如何用双手和智慧来解决日常生活问题的,这才是民艺之美。杭间期待有一天人们看到这些民艺器物,首先想到的不是“这个值多少钱,可以收藏增值吗”,而是“你看古人多聪明啊,百样椅子解决了百样坐的问题,结构和装饰,每一把都有它的心意”。欣赏民艺需要的是同情、尊重和平等之心,在普通物件中领悟日常之道。

民艺博物馆和它的展览会引起社会广泛的关注,民艺复兴之路已经到了一个节点,跟他20年前在课堂和文章中呼吁重视民艺时的情况已经大不一样。温饱问题早已解决,对西方奢侈品也消费和使用过一个阶段了,人们从骨子里需要再发现本民族的、有中国味的东西,民艺将是很好的启发。以前民艺热只是对老物件的怀旧,而今天则是更深层的文化寻根,需要传承。

柳宗悦说:“一个人如果生活在粗制滥造的物品环境里,那他的内心也会是粗制滥造的;一个人如果生活在一个不美的生活空间里,那么他的心灵也肯定会受到不美的影响。”民艺能对现代生活、现代制造有提示作用,让人看见民间那些最朴素的智慧,看到生活之美的本质。除了展览,民艺博物馆还举行了各种非遗技艺交流和培训活动,中国美院也在整合划分出专门的手工艺术学院,设计学院的老师和学生也将有更多的介入。民艺如果要回归生活,它必须是鲜活的。