知乎上有个提问,叫“如何假装看懂赵无极”。

对很多人来说,要想快速地与一幅画作建立联系、产生理解,一看画面,二看标题。

但在赵无极这里,两条规则仿佛都失了效。

作为西方现代抒情抽象派代表,赵无极的作品中很难找出一个具象性的表达,多的是色彩、符号、光影,而他本人也很少出来解释:“我从来不谈自己的画,我不喜欢这样,让别人看便可以。”

这或许也是为什么,他的很多作品名字只留有一串数字,没什么特殊含义:“我不主动命题,因为命题后会影响人们看画的观点,我只写日期。”

可以说,在这次“大道无极——赵无极百年回顾特展”,以往社交媒体上那些“不懂装懂”的艺术展观看技巧全部失效,只剩下“懂”和“不懂”。

如何从抽象画面解读传奇人生的曲折?如何从无题背后找出数字谜题的钥匙?如何在西方油彩中追寻东方绘画的山水意象?

别急,此文将打通你的“任督二脉”,带你走入赵无极长达半个世纪的艺术冒险。

“要画好抽象的东西,你一定要有很好的写实功力,从写实到抽象,你的抽象才会有内涵。”这是赵无极常和学生们强调的,来自于他本人的经验。

画于1935-1936年的《无题(有苹果的静物)》,是目前可考的,赵无极现存的第一幅静物油画,学习借鉴“现代绘画之父”保罗·塞尚的作品《静物与苹果》。

《无题(有苹果的静物)》(Sans titre [Nature morte aux pommes])

1935-1936年,布面油画,46×61cm

摄影:Antoine Mercier

“大道无极——赵无极百年回顾特展”的起点亦从此开始。

那时赵无极15岁,在著名的国立杭州艺专(中国美术学院前身)学艺,师从林风眠、吴大羽。

作为年纪最小考入杭州艺专的学生,赵无极的几幅色彩写生在色彩和构图的把握上技压众人,觉得“这小子着实可教可造”的校长林风眠,嘱咐教师吴大羽和潘天寿重点培养。

在杭州艺专学习的这段日子,有一个故事被反复提及。

赵无极因不喜欢临摹古画,经常从潘天寿的课堂里跳窗离开,甚至在“画一张山水”的学期试卷上涂了一个大大的墨团,题上“赵无极画石”。

这个叛逆的年轻人不爱临摹“四王”的作品(王时敏、王鉴、王翚、王原祁,史称“四王”,在画史影响甚巨),不爱西方焦点透视和墨守陈规的中国画,每天做的最多的,是翻墙打开隔壁画室的窗门画素描。

比起学院派对绘画细节的强调,赵无极更感兴趣的,是绘画的基本元素,比如空间、色彩、体积……

在《生活》《流行广场》等流通的杂志和叔父从巴黎带回的明信片中,赵无极找到了自己的老师——塞尚、马蒂斯及毕加索。

在后来的《自传》中,赵无极回忆道:“野兽派马蒂斯的作品,着实让我大吃一惊。它的空间,完全是在颜色的处理中产生的。色彩纯净,且用得强烈、粗野。至于立体派(毕加索的作品),更使我傻了眼,它解析动作、分割平面、解构空间。空间可以如此丰富,我从不知道。”

如饥似渴的他在书店里搜寻每一本旧杂志,将那些现代派作品的画片剪下、贴上,摞了一本本厚厚的剪贴簿。从模仿大师作品开始,他不分白天黑夜,每天作画10小时,甚至14小时。

1937年,在校长林风眠的带领下,杭州艺专师生由南星桥码头乘船向西南撤离,迁至江西贵溪、湖南沅陵、云南呈贡、四川璧山……最后于1941年,落脚于重庆沙坪坝磐溪。

1939年,赵无极与同学在云南昆明安江村国立艺术专科学校教室前合影(前排左二为赵无极)中国美术学院美术馆藏,许铁生家属捐赠

这段经历,深深刻在赵无极的脑海中,他的作品《无题(风景或高脚屋)》中的吊脚楼代表的便是云南、四川地区常见的民居建筑风格。

在画中,人物坐在设计独特的吊脚楼顶层,或是发呆,抑或是眺望远方。恰如非洲之于毕加索,塔希提岛之于高更,赵无极以古老原始的中国建筑为灵感,尝试挣脱传统绘画的枷锁,探索现代艺术的新模式。

《无题(风景或高脚屋)》(Untitled [Landscape or House on Stilts])

1948年,布面油画,81.2×65.2cm

和塞尚一样,自然和记忆成为赵无极汲取灵感的来源,在数幅风景画的创作中,他试图“超越轶事,发现物体的统一性。”

1941年,毕业后的赵无极接受恩师林风眠的建议留校担任助教,并在重庆举办了他的首场个人展览。而后,他和林风眠、关良、丁衍庸等画家一起,参与了在重庆举办的青年画家联展,赵无极的画作受到了许多知识分子和青年艺术家的欢迎,他们评价其作品,犹如一股清新的晨风吹过被抗战烽烟笼罩的山城,让人心旷神怡。

1946年,杭州艺专重新迁回杭州并于10月在西湖边开学。生活恢复正常的赵无极,在画作中也透露出幸福的一面。

他将目光转向杭州清葱郁动人的山水,那是他少年时期所亲近的净土。杭州的山丘、湖泊、树木、小屋……成了他画笔下的反复描绘的对象。赵无极常常前往西湖,一坐便是数小时:“我常在心里揣摩的是,如何画风?怎么表现空白?表现光的明朗、纯净?我不想表现自然,而是将形象并列、组合。使人能在其中看到静寂水面空气的荡漾。”

特展中最重要的作品之一,《我在杭州的家》便创作于1947年。

在1999年的“赵无极六十周年回顾展”上,赵无极曾解释过这幅画:“这是在中国画的,不过我受塞尚的影响比较深。画的是杭州祖家的地方。”

《我在杭州的家》(Ma maison à Hangzhou)

1947年,布面油画,65×80.7cm

版权保留(Reserved rights)

比起偶像塞尚创作的《普罗旺斯的房子》,他的用色更为浓烈鲜艳,这或许也和他受到马蒂斯野兽派风格的影响不无关系。

那时的赵无极,早已暗下决心,要出国留学,给艺术生命打开新的天窗。

“你只会说英文,怎么会想到去法国?”爸爸问他。

“我想要安静的环境。”赵无极如此回,但他心里早已明白:美国油画还未兴起,法国艺术却已成为传统,印象派、野兽派、立体派……不同派别齐放。他要到巴黎去,跳到现代画的激流里,猛烈打滚。

恩师林风眠支持他,并告诉他:“你去法国镀金两年,回来便可来当教授。”

赵无极不服气:“若我有能力谋生,便不回来。”

“从来没有中国人可以这样,你不要异想天开,回来吧。”刚开始,林风眠只当这位年轻的学生期望过高,不曾想到,两年不到,赵无极便写信告知,不回国了,他要留在巴黎。

1948年,经过36天的远洋航行后,赵无极与妻子谢景兰抵达巴黎,在卢浮宫,他终于见到了塞尚、马蒂斯、毕加索……这些他过去只能在明信片和杂志中才能看到的作品。

除了学习法文、看遍美术馆,赵无极还经常出入大名鼎鼎的“大茅屋画室”学习人体素描画。后来他回忆道:“我听说蒙帕纳斯是艺术家区,所以打定主意住在那里,绝不住别的地方。……因为法国艺术杂志里常提到大茅屋画室,我就在那附近的德龙柏街上找到一家小旅馆,……在那里住了很久,以后也始终没有离开过蒙帕纳斯区。”

在巴黎学习的这段日子里,在此起彼伏的艺术潮流中,赵无极开始尝试油画、石板画……寻找属于自己的绘画风格。他不希望被贴上中国艺术家的标签,并认为这可能会束缚和限制他的创作。

但很快,有个人让他改变了想法,这个人是保罗·克利。

1950年起,赵无极开始游历欧洲,意大利、荷兰、西班牙……随身携带素描本的他,用水彩、墨水或铅笔进行创作,欧洲的城堡、小镇、港口成了他50年代早期作品的灵感来源。

《锡耶纳广场》(Piazza Siena)

1951年,布面油画,50×45.5cm

M+博物馆藏,中国香港,2020年赵善美女士捐赠

1951年,赵无极受邀去瑞士参加画展,在那里,他见到了超现实主义画家保罗·克利的原作。“克利的世界与众不同,充满诗意,他是一座桥梁,通向一个我寻找的世界。”他如此惊叹道。

那个世界指向的是什么?

线条、色彩、空间和符号。

克利带给了赵无极两件重要的东西,整一性和符号。

如果说,在这之前,赵无极的作品身上仍存有塞尚、马蒂斯、毕加索的影子,那么克利则带他走入了一个统一的世界。

在克利的启发下,赵无极逐渐摆脱40年代的具象风格,开始探求画布空间中的“意象契合”。他用金石般的细线,将所看到的欧洲建筑提炼、勾画于细致丰富的背景色彩上。

于是你可以看到《伦敦塔桥》《巴黎圣母院》《大教堂及其周边》……建筑物视觉上的主观轮廓褪却,失去重量和体积,只剩下直线和裂痕在昏暗变换的光线中若隐若现,漂浮在虚幻的空间中。

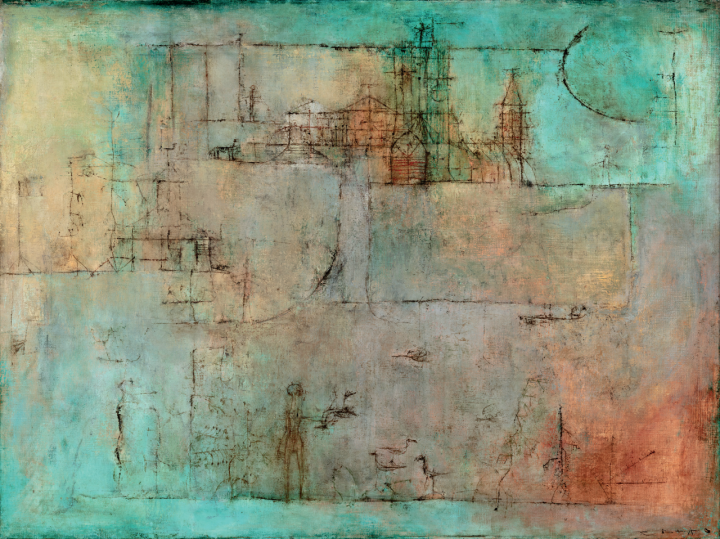

《大教堂及其周边》(Cathédrale et ses environs)

1951年,布面油画,97×130cm

《无题(黄金城市)》(Untitled [Golden City] )

1951年,布面油画,90×116cm

《无题(黄金城市)》为其这一时期风格代表,1954年美国杂志《生活》发表专题“在西方风靡一时的东方艺术家:赵无极画中的诗意世界”,该作占据最大篇幅。

在作品中,赵无极将威尼斯地标圣马可大教堂(顶部)和威尼斯广场(中间)风光融为一体,以瑰丽的金色为主调,建筑从海市蜃楼般的蓝色薄雾中浮现,映于暗红色的光环中。

西方透视原则隐退,取而代之的是中国古典构图,及“金碧山水”般的重彩形式,让人不由想起唐代王维的《辋川图》。

此后,赵无极与巴黎重要画廊签约,走上国际舞台,高兴的他将画作寄给恩师林风眠,林风眠却告诉他:“你毕竟是个中国画家,不可能在外国人的地方画外国人的画而成名。”

不想成为“二流克利”的赵无极决定往前走。

最重要的转变,则是对形象的抛弃,风景主体渐渐消失,取而代之的则是隐喻性的“文字”。

如赵无极自己所说,他的画变得无法解读,静物和花朵不再存在,他走向一种想象的,难以辨识的书写。

他的好友,诗人亨利·米修看出来了,在1954年创作的《节日的村庄》中,米修评价:“互相间,画面带着中国城镇乡村的节日气氛,在一片符号中,快乐而滑稽地颤动”。

《节日的村庄》(Village en fête)

1954年,布面油画,96.5×130.5cm

符号,出现了。

一如保罗·克利前往埃及寻求洞穴中的原始表达,赵无极回望中国,从商代甲骨文和青铜器中重拾符号源头。“保罗·克利教导我成为一位中国画家。我试图说明,不应像我过去那样否定传统,那是画家创作的起点因素之一,而非终点。”他说。

在后来的采访中,赵无极曾向记者展示过他的青铜器收藏:“我很喜欢铜器,上面有刻字,我看了非常欢喜。受它们(青铜器)影响,有些篆字我用了少许,但不是完全用上,作出了一些改变。”

《悬浮的村庄》(Suspended Village)

1956年,布面油画,58.4×50.8cm

问题来了,赵无极画笔下的甲骨文是真的象形文字吗?

并不。

这些是他将客观物象提炼出的符号型结构,是他根据甲骨文象形文字的概念自创的。

比起保罗·克利更像几何结构的西方线条,赵无极的“符号”有粗细,有形体,更像是刻在龟甲和兽骨上的东方书法。

在赵这里,中国写意的书画笔法与西方抒情的抽象技法,合二为一,孕育出独特的抽象美学,成就了赵无极艺术生涯的第一个高峰“甲骨文时期”。

北京大学燕京学堂院长董强曾说,一个画家只有两种办法说话,一个办法是接受采访、写书,另一个办法就是给自己的画起名字。

但从1958年开始,赵无极开始慢慢不再给画题名字了,它变成一串数字,那是画作完成的日期,是画和画家之间切断“脐带”的日子。

如何解开这些数字谜题?

一幅作品的迷宫,也是一个人的秘密,赵无极试图将自己一生的经历藏在画中。

这些以日期命名的数字,只有与他的一生经历碰上时,才会完全相连,揭开谜底。

1956年,对赵无极而言,并不好过。

一方面是好友的去世,另一方面是妻子谢景兰搬出工作室,尽管他努力挽留,但妻子去意已决。他终日醉酒,好友间戏称他为“威士忌赵”。

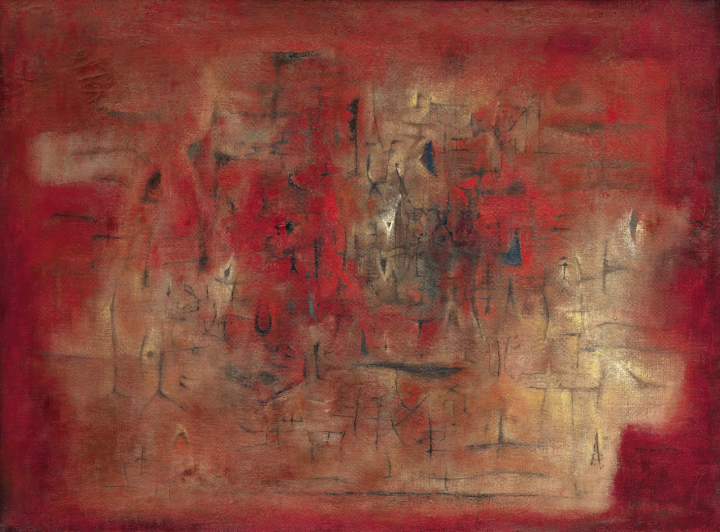

他的画作风格变得沉郁、混沌,形象和符号逐渐消失,取而代之的是自由的书写挥洒和大片的颜色涂抹,色彩的厚度也从稀薄变得浓厚,黑色、深红、墨蓝……

1957年,和谢景兰离婚后的赵无极开始环球旅行。

他从巴黎出发,到美国纽约,再到夏威夷、日本、香港,再回到巴黎。

在旅行期间,他看到了改变的世界,这也让他意识到了自身变革的紧迫性,他急切地想要摆脱已陷入的僵局。

赵无极的好友,“黑色画家”皮耶·苏拉吉如此回忆道:“在纽约之旅中,我们发现他(赵无极)将悲伤淹没在威士忌中。他和我们说,我的太太(谢景兰)离开了我,我失去了我的画商,我不知道怎么办,太可怕了。”

落地纽约后,苏拉吉将赵无极介绍给了纽约库兹画廊的创办人森姆·库兹,后者曾因成功将毕加索推入美国市场而声名显赫。

彼时,抽象表现主义正在美国画坛掀起一波又一波的巨浪,杰克逊·波洛克、威廉·德库宁、罗伯特·马瑟韦尔、马克·罗斯科等艺术家正在用非传统的方式,用大型的绘画表达其强烈的情感。

作为最早倡导抽象表现艺术的画廊经销商之一,坚信“现代画家在不断地寻找一堵墙,其规模不受普通收藏家有限空间限制”的库兹同样鼓励赵无极转向更大的画布。

但赵无极也有自己的顾虑,他认为大尺幅的作品,第一不好卖,第二不好展。

但在库兹的鼓励和指导下,放弃保罗·克利符号式绘画风格的赵无极,从波洛克即兴的颜料泼溅和罗斯科情绪化的色彩表达中重新找到方向,从半抽象转变为全抽象。

自此,他告别“甲骨文时期”,走向长达13年的“狂草时期”。这一时期,也是赵无极作品最多、最被市场认可、最具有个人艺术风格的阶段。

这次旅行对赵无极而言,收获颇丰,他不仅找到了新的艺术风格,更是邂逅了自己的第二任妻子陈美琴,后者重新燃起了赵无极创作的热情。

1959年,赵无极带着妻子美琴重返巴黎,并在巴黎重新找到工作室。工作室没有窗户,仅剩的玻璃屋顶成为唯一的采光来源,意在于与外界完全隔绝。

垂直,成了赵无极作品中的新形式,垂直的光线被投射于画布之中,恰似一条中间聚拢的“山脊”。在这里,西方抽象表现主义的垂直式直立构图与东方宋代山水的全景式高远构图相互吸收与调和,形成既回溯传统亦极富个人特征的抽象构图。

《11.01.59》

1959年,布面油画,195×97cm

《21.12.59》

1959年,布面油画,160.7×111.8cm

如展厅中的《11.01.59》和《21.12.59》,在黄黑色调下,一道金光撕裂两侧的暗夜,像光瀑,像疾风。

随着时间的推移,亮黄色的光芒愈盛,直至从底部打开,冲破黑暗,渲染整个天际。“我不需要再创些符号……我的灵感源头是我的内心世界。这是我绘画一个阶段的结束,或更正确地说,是一个不可逆转的新阶段的开始。”赵无极说。

中与西,古与今,动与静,虚与实,自此交汇在画布之中。每次创作,都是赵无极肉身与画布一次对抗,在自传中,他写道:“大型画布要求我与空间作战,我必须绝对填满这个表面,让它活起来,把我自己交给它……打败表面成了我的执念,这一挑战带来了许多问题。每天都有新的奋斗时刻,让我有机会衡量自己的实力和需求。我后来才知道,在一幅大画中,平衡比在一幅小画中更容易实现……就这样,我从一幅感情的画进入了一幅空间的画”。

他与自然的风,与生命的呼吸,与那些看不见的宇宙搏斗,红、黄、褐、黑,四种代表自然的色彩以垂直的形式、封闭的颜色汇聚成混沌的风暴,将暗含的能量和速度压缩于巨大的空间之中。

而他站在其间,与表面混乱的元素对抗,与内心的不安苦斗,所秉持的武器,不过是刻在骨子里的中国传统技法——

东方草书的狂野融入于西方笔触技巧之间,水墨传统的五色分墨被转换为斑驳交错、干湿结合的画块肌理,山水空间中常用的“之字型”构图被分解为“之”字型裂纹,将分散的空间贯穿起来,在动静和虚实间保持住可贵的平衡。(参照《10.05.62》和《01.12.64》)

《10.05.62》

1962年,布面油画,130×89cm

《01.12.64》

1964年,布面油画,130×89cm

这些无题的画作,数字的落款,像是他最终在驯服那些自相矛盾的力量后,一次战斗完成的记录。

这也是他的日记,记录着他曾经的种种人生境遇:故乡的回望、行旅的焦灼、爱情的火热、斗争的形势……“有时在凝视一幅已完成的作品时会吃惊地发现,它表现了我的愤怒、我的平静,或者是激动之后再趋平静。我的画成为情感的指标,因为我毫不隐讳地留注我的情感与心境。”赵无极说。

《13.02.67》

1967年,布面油画,200×300cm

值得一提的是,特展海报的封面,也就是《13.02.67》。该画完成于赵无极生日2月13日,也是赵无极“狂草”后期极为精彩的珍品。在赵无极现存的作品中,以生日为节点创作的作品极少,同时期以其生日日期命名的《13.02.62》曾于2021年在苏富比香港春拍以1.629亿港元成交,足见其弥足珍贵。

经历了全速行驶的10年后,赵无极重新陷入了停滞,1972年妻子美琴的去世给了他致命一击。

工作室成了他的避难所,他躲入其间,却无法集中精神作画。

最后,是水墨画给他提供了栖息之地。

起初,他只当作玩耍,视水墨为快速的颜料,一纸一笔,即日顺手完成。但好友米修鼓励他:“你画得很好,和以往的中国传统不一样,为什么不继续画?”

在回归传统的过程中,赵无极重新找回了力量,如艺评家皮尔施奈德对赵无极的评价所说,“西方将他从东方解放,东方将他从西方拯救,在这两者之间,他建立起自己的艺术之国”。

《无题》

1975年,纸本水墨,54.5×53cm

蓬皮杜艺术中心,国家现代艺术博物馆/工业创造中心藏,法国巴黎,©Adagp, Paris

在他的国度中,他尝试建立消弭东西方边界的,特定的、普适的、国际化的语言。

这些语言,隐藏在他70年代后的色彩与构图中,风云变幻、天地雷动的锐气不再,转向一山一水、一草一木的通透——

象征激烈冲突的“聚合”风暴消失,意境悠远的“留白”意蕴出现,画面中心开始偏移,甚至出现“中空”。

明亮澄澈取代深厚沉重,赵无极将油彩稀释,将淡色用水墨画的方式在画布上层层交错、并合,仿若营造出流转的水墨韵味。

在这些作品中,你可以看到以山、石、土地代表的粗糙、压迫和厚重与流水、天、云代表的细腻、自由和虚空的融合。找到新的绘画方式的赵无极也不禁笑言:“谁能了解,我花了多少时间来领悟塞尚和马蒂斯,然后再回到我们传统中我认为最美的唐宋绘画?”

以展厅中《10.09.73》和《05.03.75-07.01.85》为例。

《10.09.73》

1973年,布面油画,200×162cm

香港艺术馆藏,中国香港

《10.09.73》是中国文联副主席、浙江省文联主席、赵无极百年回顾特展总顾问许江最喜欢的画,他还曾一度推荐其成为特展的海报封面。

“洞天石扉,訇然中开”,这幅画让他想起李白《梦游天姥吟留别》,在云霞明灭、丘峦崩摧之中,一个神仙洞府的石门正轰然打开。

“你看它的肌理,他先是用大笔薄油,浓抹轻洒,再用刷子,轻轻地提按皴擦。这样的霹雳炸响,这样的訇然中开,怎么能不让人感怀万事东流水,感怀不肯摧眉折腰的浩然之气。”许江感慨。

70年代,赵无极多次重回阔别已久的祖国,他沉浸于自然风景中,祖国的山川风物激活了深植他内心深处的中国传统艺术精神。

《05.03.75—07.01.85》

1975-1985年,布面油画,250×260cm

其中最重要的一幅,则是《05.03.75-07.01.85》。1975年,赵无极回国参加母亲的葬礼,1个月后,他便创作了这幅作品。

10年之后,在杭州母校讲习班开始前,赵无极在这幅画的老底子上重画,将10年的思念凝结为画面中心犹如宝石般的湖面。

从背离到寻求和解,从远离传承再到回归。

赵无极,这个在外漂泊多年的游子,在生活磨练和考验中重启印刻在童年、青年时期心中的烙印,那是内心最深处的中国文化之根。

那或许是6岁时,父母牵着他的手,走过波光粼粼的苏州太湖,想起16岁时,父母来送他读书,碧波微荡的杭州西湖。

在那散发着蓝绿相间的如珠玉般的湖面上,一艘孤舟驶入苍茫的天地间,远望当归,悲歌当泣。

如许江评价的那般:“油画的浓郁、软笔的轻墨构成奇绝而丝滑的弥散。东方的书意与山水被油画的诗性挥洒,被那个时代的勃然之气彻底激活,炼化而为,势与气的写意铺衬,从而揭开一派华彩淋漓的霞光世界”。

在虚无之间,空间变得栩栩如生,那里藏着山和水,连接着云与雾,于是现实拨云见日,变得可见。规则的缺乏催生了规则,像赵无极所说:“在虚的概念中,我们找到了中国画家的全部智慧和技艺,一笔即是万物的本源,一切现象的根源,明于心,隐于人(音译),而俗人不知”。

塞尚曾说:“描绘自然不是复制对象,它实现了人的感觉。”

在赵无极的画笔下,所有的风景都不是出于随意,而是必然——人与自然从来都是分不开的。

《向我的朋友亨利·米修致敬,1999年4月-2000年8月——三联画》(Hommage à mon ami Henri Michaux, avril 1999-août 2000-Triptyque)

1999-2000年,布面油画,200×750cm

《向塞尚致敬》《向我的朋友亨利·米修致敬》《向弗朗索瓦兹致敬》……这些致敬的画作都是证明,其中所承载的情感远超画题所述。

在作品之中,赵无极所描绘的不是某个人或者暂存的个体,而是他与个体间的关系,起源可能来自于一次事件、一个地点或者是对世界的一致看法。

《向塞尚致敬》(Hommage à Cézanne)

2005年,布面油画,162×260cm

摄影:Dennis Bouchard

《向塞尚致敬》中,左侧前景的树及背景中的圣维多克山变得模糊难认,色彩将大地与天空相连,让人不禁想起赵无极曾说过的那句:“是塞尚帮助我重新成为了中国画家。”

《向弗朗索瓦兹致敬-23.10.2003》(Hommage à Françoise- 23.10.2003)

2003年,布面油画,195×324cm

摄影:Dennis Bouchard

《向弗朗索瓦兹致敬》则是赵无极送给第三任太太弗朗索瓦兹的礼物,意在向他们30年的婚姻致敬。

以红色和紫色为主调,赵无极用颇具温度的色彩展现了弗朗索瓦兹热情、率真的个性,表达了对爱和生命的憧憬。

在赵无极晚年的画中,我们可以惊喜地发现,50年以来的形象隐匿结束了。

从光线、色彩和线条中走过一遭,回归的赵无极开始展示从形象本身而来的形状世界。

以自然为灵感,他将表达隐藏于风景和花卉中,这并不是一种普通的展现,而是一种自由地想象。

红、绿、紫……这些明亮跳跃的色彩穿梭其间,展现出旺盛的生命力与无限的能量。

《18.03.2008》

2008年,布面油画,116×89cm

《18.03.2008》,是赵无极最后一幅油画,在层次分明的绿色中,我们体味到的是记忆中西湖“平静水面上空气的流动”,体验在风的吹拂中生命的圆融。

从出走再到回归,从年轻的叛离、中年的融合再到晚年的广阔,在129幅油画之中,能读到的是一位艺术家长达半个世纪的自传。

从欧洲舞台、美国舞台,再到亚洲舞台,从保罗·塞尚、保罗·克利再到伦勃朗,从法国艺术、抽象艺术再到重拾毛笔与纸张,赵无极从漫长而狂热的探索中走出,最终回归内心深处的传统。

他的艺术命运绝非个人探索,而是与中西艺术发展历史的演变密切相关。

正如中国美术学院院长高世名总结那般:“赵无极先生的艺术以中华文明之传统,开现代绘画之生面,在世界艺术史上创造出独树一帜的东方气象。他的作品‘ 不中不西,即中即西,非古非今,亦古亦今 ’,是东西文明互鉴在现代美术领域的最高成就,在世界艺坛绽放出中华现代文明的绚烂花朵。”

All works by Zao Wou-Ki : ⓒ Zao Wou-Ki - ProLitteris, Zurich.

特此感谢:中国美术学院余旭鸿、徐元、张素琪、刘杨、马楠