“漾兮九阕——张漾兮艺术研究展”即将落下帷幕,本文收录中国美术学院美术馆为此次展览制作的宣传短片、公共教育活动短片,以及本次展览的研讨会部分发言内容,以期从不同面向呈现展览面貌。

公教活动

针对张漾兮艺术研究展,中国美术学院美术馆还专门为小学生团队组织了专场导览活动,并请到版画系博士生黄剑波进行版画制作示范,在小学生们的心中播下艺术的种子。

研讨发言节选

俞启慧:

对张漾兮的一生来讲,他当时的《送饭到田间》是开创性的。鲁迅先生也提出来,也讲过这个话,画像石、画像砖,民间的木板年画,还有民间所谓的这种跟新画融合起来的也有。我觉得张漾兮就是把鲁迅先生的讲话精神融合到他的创作实践上面去了。

所以张漾兮先生对我影响也非常深,我后期搞版画,就是受张漾兮先生影响。那个时候张鼓峰就跟我讲起这个事,他说俞老师,你把张漾兮先生追求的目标,又把它往前推进了一下。张鼓峰作为张漾兮先生的儿子,肯定是非常理解他爸爸的奋斗目标的。所以我觉得从这个角度来讲,可以说影响了我后期一生的创作。

楼召炎:

张先生在教学当中,在版画系的教育计划当中,学生一千多人。除了教版画之外,还搞油画、国画,请潘天寿、吴茀之、诸乐三都来上课,油画也请了一些老师上课。

他油画也能画,色彩也能画,素描、速写都可以画,他是一专多能的。……所以传统民族民间传统同现代的东西,他结合得很好。我们这里看到的有些比较民间的画像石的东西,他搞了,现代的东西他也非常喜欢的。特别是高更的,比较野性的,比较神性化的东西,他很喜欢研究。德国珂勒惠支的画他也很喜欢,受他的影响比较多。

1950春,张漾兮与绘画系学生在浙江工作队(左四为张漾兮)

甘正伦:

先说教育思想,我觉得他建系,起了一个很主要的作用,就是排兵布阵。张怀江先生调来,赵延年先生、赵宗藻先生调来,这些老先生当时是非常年轻的人。

他的教育思想上,贯穿了一个东西就是爱国情怀、家国情怀,对我们来说,他始终关注的是人民,是党,是我们新中国多好,旧中国怎么样。

另外一个就是中华优秀民族传统的发扬……一直继承下来,一直到了方利民、王超他们的水印,到了俞启慧把中国的版画推到英国去。我们的陈聿强老师在奥地利,给他们上水印丝网课,另外就是王超、张晓锋他们都出去交流过很多次,孔国桥也出去交流。中华优秀文化传统对他来说,他把它发扬了,整个系里贯穿下来。

朱维明:

张漾兮先生在我毕业创作的时候经常来看我搞的组画,他说两条,一条是木刻还很生疏,他说搞木刻的人要像国画一样,每天起来任务就是看字帖,你们的木刻刀很长时间没拿,所以刻得比较生疏。另外我搞的一张组画,他说组画不要只想第一张,不知道后面怎么样,要联系起来看。

在浙江的版画里面,张漾兮先生是刮刻,张怀江先生是琢刻,边上的边线不是一刀的。赵延年先生是铲刻,大平刀这样铲刻,而赵宗藻先生是推刻,所以刻出来的圆刀,不是一般的好像光是一个圈,而是很有变化的。这一点,我们当学生的时候,也学到了一些,也看到了一些,所以我觉得我们这一代是很有幸的。

李以泰:

我在本科毕业以后,后来就分配到王星记扇厂工作,在扇厂工作了10年。这10年当中,因为工作要学习一些中国的书画,因为要在扇面上面画一些中国画和写书法。因为有这个机会学习了民族民间美术以后,我就看到了张漾兮先生的《人市》这幅作品,是以西方的明暗为主要的表现手法。《我们的队伍来了》,就感觉到更加简略,《送饭到田间》这幅作品,就完全是以线为主了,就是平面的,我们民族民间的特色非常强烈。

张漾兮先生非常重视创作,在创作教学当中,一个是关于细节要非常注意,就是创作当中的一些人物细节,还有一个就是对于形式美的注重。我后来总结,我觉得创作的基础其实就是形式构成,这个形式构成后来我在系里面开了黑白构成课,这个黑白构成课就把张漾兮先生《送饭到田间》作为一个教材,作为一个示范。

1951年绘画系时期张漾兮下乡写生场景

董捷(主持人):

我们这个展览的题目叫“漾兮九阕”,这个“阕”指的是诗词,尤其是词的小令一阕一阕,实际上就是张漾兮先生充满了诗意的艺术创作,以及他的原真。虽然有很多的艰难困苦,艺术上也有很多的艰苦奋斗,但是可以看得出,张先生即使到他最后的晚年,身体很不好的时候,仍然是充满了乐观主义,充满了浪漫情怀的这样一位以刀代笔的诗人,我的感受是这样。所以我选用了“漾兮九阕”,九个断面。

盛葳:

我觉得张漾兮先生的作品非常重要,当在1946年中华全国木刻协会出版新一号艺术木刻的时候,就用了张漾兮先生的一张画做封面《饥饿的愤慨》,用这张画做了整个代表中国全国木刻协会的这样一个期刊第一期的封面,这是我关注到的一个很重要的现象。

第二个,我对张漾兮先生有兴趣的原因是因为他去罗马尼亚这件事情。……在中国美术学院和罗马尼亚这个特殊的国家之间,存在着一个漫长的交流史,这个交流史一开始,我想就是从张漾兮先生开始的。

从1951年开始,罗马尼亚就跟中国签订了一个文化合作协定,这个文化合作协定签订后,去到罗马尼亚的第一批中国艺术家是中央工艺美术学院的两位工艺美术家,他们在那待了一段时间以后,收集当地的工艺美术材料,并且在那进行一些研究和创作。随后去的就是张漾兮先生,张漾兮先生去那儿创造的,主要是去罗马尼亚和匈牙利创作了这样一批艺术作品。

这批艺术作品非常有意思,它显示出了在整个社会主义阵营内部,社会主义现实主义绘画之间的一种共性和互动。比如我注意到有《劳动模范》《劳动英雄》这样的绘画,这些绘画实际上并不是张漾兮先生所擅长或者是以前经常画的题材,是比较少见的题材。但是对于延安的木刻家来说,这是特别常见的题材,这种题材具有整个社会主义阵营内部的共通性。因为最开始是苏联发动了一个关于劳动竞争、劳动竞赛的运动,叫做“斯达汉诺夫运动”,鼓励来进行高效率的生产,鼓励劳动英雄,也让艺术家来表现这些劳动英雄。

所以说张漾兮在表现这样的一个劳动英雄题材的时候,实际上背后有一整套关于社会主义、现实主义美学的范例在支撑他。实际上这样我们就可以把张漾兮的艺术纳入到一个艺术史的范畴当中,纳入到一个更宏观的时代当中去观察。

再最后到了1960年,就是博巴来到了中国。这个事情一直延续到80年代万曼再来到中国美术学院。

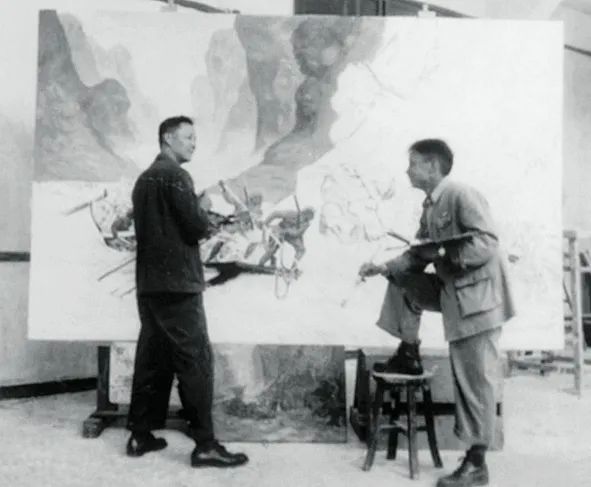

1951年,张漾兮与庄子曼先生一起受文化部委托创作油画《巧夺金沙江》(现藏于中国国家博物馆)

丁澜翔:

既然我是深圳来的,我想如果从人间画会到北平文代会这个事情来说,可能更在地一点。我主要就讲他那幅《咱们的队伍来了》是如何入选第一届全国美展画册这样一个小事情。通过张先生1949年这样一个经历,也折射出新旧交替时代国统区美术家的交流。

所以通过张漾兮的这个作品,从《解放军来了》,最后去北平改成《咱们的军队来了》,这样一个从你我的区别到共同体的区别,也很能反映当时1949年,这样一个国统区木刻家的焦虑的心情,他们用什么样的策略去释放这种焦虑,去达到跟新的美术共同体的这样一个契合。

冯石:

上一次我做张漾兮展览的时候,在最后总结的时候,我写到一点,就是我觉得我非常惊讶于张先生他们这一代人,当然包括李桦先生,当然包括广美的胡一川,他们这代人其实是在各个美院的建设过程中,他们的这种实践的方法,他们这种方法形成于他们的整个实践的过程中,他们其实没有时间去学习,没有人教他们如何成为一位老师,没有人教他们如何成为一位系主任,怎么去建设一个系的基本构建和结构。其实这一切,都来自于他们的前半辈子的实践经验,可能就是鲁迅先生说的,拔刀就干的这样一种经验。这种经验的力量感,我觉得其实在现在的艺术创作,包括美院的整个教学体制,包括管理体制里面,我觉得越来越缺乏。当然这有一定的时代特征,但是这点,也是我们非常值得去挖掘史料,值得去书写,值得让新一代的年轻人、后来人去反观和反思的。

辜居一:

实际上张漾兮先生和他们这一代人,给我们的启示是他们完成了什么呢?他们从西洋画出来,张先生从成都学西洋画出来,然后他们先用新兴的版画去抗战,去当武器,用新版画去救国。新中国以后,他们用新版画去了解中国、服务中国、办新兴的版画教育。最后就是各位前辈或多或少都提到的,做得最好的,留给我们最丰富的遗产,是把新版画纳入了中国式的审美,中国文化这个体系,我觉得这是最好的遗产。

1957年,张漾兮在家中创作《朱总司令的故事》

孔国桥:

新中国时期,其实就是从张漾兮先生开始的。这个时候我们深深地感觉到当时版画系一直在强调的版画系的两只重要的脚,一个是现实主义的艺术态度,另外一个是对民族民间艺术的强调,这就是在张漾兮先生给我们版画系奠定的基础。

2012年的时候,张漾兮先生100周年诞辰的时候,联合浙江美术馆做了张漾兮先生的“刀锋民魂”的展览,我们的重点就是收集了对张漾兮的作品和文献的整理,当时就出了一本文集。出那本文集的时候,我就想一方面张漾兮先生是一个秉承着鲁迅精神的新兴木刻运动的积极践行者跟优秀的成就者。另一方面可能也是他非常重要的一点,他是新中国版画教育体系的一位奠基人,如果我们知道这段历史的人,我们能够有一些基本的事实的情况下,这是成立的。

方利民:

我们知道张漾兮先生给版画系建系的时候,两个学术点,一个是现实主义创作,一个是民族化。这两个点也成为版画系一直以来的学术方向。

看他的彩墨画和素描,实际上是西画体系的画家,为什么会在他当了系主任以后,把民族化这点提升到这么样的高度,甚至派老师去学习,然后到版画系后面的教学建设里面,一直对民族化的方向做了很多工作。我想他去东欧访问,应该是一个很重要的点。他去了以后,那些人会跟他讲,代表中国艺术的是什么。所以我在想张漾兮先生的学术点的确立,是跟他出国访问是有很大关系的。

于洪:

我现在最感兴趣的,其实是1949年到1957年这个时间段,这个时间段资料都比较少,也就是所谓的国美外西湖时代。……我觉得1957年是一个点,因为我觉得建系所有的工作,在1957年之前基本完成了。

1951年还去参加了两次土改,包括到山东潍坊去考察民间年画,对于民族民间的思考上,其实1951年就已经有意识地去考察这些年画了。……由此,我想到了刚才朱老师说的浙派版画的风格,包括刮刻、铲刻、推刻、凿刻等等,这些都是我们不同于其他院校的艺术风格,如果说有一个浙派版画的说法。

王超:

1954年,当然张先生是知道传统民间要纳入教学,也是鲁迅先生所倡导的事情,包括他早期去潍坊考察年画。但是张先生最重要也是最伟大的一个地方是他盯牢了荣宝斋的“饾版”技术,“饾版”技术和中国书籍史有关系,和中国文人绘画有关系,不是纯民间的。当然民间的很好,不是说民间的不好,但是他把那个东西纳入教学,要在一个教学单位就很麻烦,因为它没有学术的支撑。但是“饾版”这个事情就可以,像荣宝斋的技术,有一个传承,而且基本上是书籍版画史。书籍版画史和中国的雕版印刷有直接的关系,这就是在一个高校里面作为一个延续的话,这个技术是合适的。我觉得张先生非常明确的就盯牢这个了,后来就派几位老先生去荣宝斋学习这个,然后率先在中国成立了第一个传统水印工作室。

1955年,张漾兮受文化部委派只身访问罗马尼亚、匈牙利

曹兴军:

他到东欧去这一趟,对他来讲,他的艺术思想的形成,是非常关键的。他全面地接触了西方艺术,买了很多的有关资料,我也看不懂,因为有很多是外文。我当时就说这些资料不能随便丢掉的,搞艺术的人研究艺术史,是非常重要的。在50年代那个时候东欧在这方面(的情况),就可以从这些画册、艺术研究的这些书里面看得出来。

陈焰:

我没有见过外公,但是他对我来说在之前,尤其是2011年版画系做的“重负与重觅”这个展览之前,对我来说是一个传说。……我伟大的外婆,其实许老师那个文章里面写了这句话,用一生的爱和生命保护了这一箱子的作品,使我们这个展览得以呈现。所有能呈现的、能保留的作品,今天全部在展厅,甚至是板子,有近80件作品的板子。另外有些作品我们熟悉一点,因为2012年的时候,蔡枫老师是和我们联合策展了2012年的“刀锋民魂”的百年诞辰展,在中国美术馆,2017年到四川美术馆,算是回家。在座的我的长辈们,都感觉一定要回家,让漾兮回家,他50年代初期从成都过来,就是彻底定居在这里,几乎没有返乡。他的作品返乡,就划了这么一个句号。

(*以上文字根据录音整理节选,未经本人审阅)