9月28日,“漾兮九阕——张漾兮艺术研究展”在中国美术学院美术馆开幕。展览由中国美术学院、浙江省文学艺术界联合会、浙江省美术家协会主办,中国美术学院美术馆、中国美术学院绘画艺术学院、中国美术学院艺术哲学与文化创新研究院承办。此次展览为2020年文化和旅游部国家美术作品收藏和捐赠奖励项目。

展览现场

张漾兮先生是20世纪中国最重要的艺术家之一, 他是中国现代版画教育的奠基者,正如许江教授所言,“他是国美版画之路的当之无愧的开拓者,是作为这条长路根基的版画教学思想体系的创建者”。先生的木刻创作,早年受珂勒惠支影响,作品多宣传抗日救亡与反映旧时社会之黑暗痛苦。1949年新中国成立后, 张漾兮先生来到西子湖畔的美院,度过了人生中短暂而愉快的15年时光。

展览现场

据中国美术学院院长高世名介绍,新中国成立后,张漾兮先生建立版画系,首创现代版画教学体系,为20世纪版画艺术和教育标明了两个方向。一是坚持现实主义,深扎田野大地,他倡导的现实主义不是冷漠的自然主义,而是情感充沛的,火热的,其根源在人民,在田野,在新中国的现实生活。二是激活中国传统,建立民族形式。他以世界的眼光、现代的眼光洞悉中国古典版画的优秀传承,率先将传统水印的技术和图式带入当代版画的创作和教学现场,率先实现了传统水印木刻的创造性转化,与版画系的师生们一起开创出具有鲜明时代特征的版画新视觉、新面貌。

他认为,张漾兮先生的一生贯穿了今天所有版画系师生都耳熟能详的三个艺术现场:十字街头,田野和书斋,拓展了20世纪中国版画最根本的两个学术方向:现实主义和民族形式。

展览现场

中国美术学院美术馆总馆长杭间教授曾于2015年登门拜访张漾兮先生的长子张鼓峰先生,商谈张漾兮作品捐赠事宜。2015年秋季,张漾兮先生家属在经过精心整理后,向学院美术馆捐赠先生各类作品286件,包括版画、水彩画、水墨、素描多个种类。2019年,先生家属再次动议,向学院捐赠张漾兮先生版画代表作50件的木刻原版。

值此国庆与中秋之际,中国美术学院美术馆举办“漾兮九阕——张漾兮艺术研究展”,借张漾兮充满诗意的名字以“漾兮九阕”为名,精选捐赠作品,包括原版、手稿、版画、水彩、水墨等200余件,结合大量文献,包括照片、档案、笔记、访谈视频等,以九个板块如诗如歌般深入梳理、叙述张漾兮先生的艺术生涯与美术教育成就。

展览现场

一号展厅以“暗夜”、“光明”、“远方”、“湖山”四个板块呈现。分别以张漾兮的作品展示他在解放前的先锋木刻、新中国成立后扎根于民族风格的艺术语言、前往东欧考察时立足国际视野的创作,以及围绕西湖主题的版画探索。展览前所未有地以版画作品与其相应的原版、草图联合叙述,细致展示张漾兮对于不同媒材的灵活使用、采用丰富手法的具体创作过程与生动的构思层次。

展览现场

二号展厅分为“新生”、“欧游”、“群贤”、“古今”、“思念”五个板块。张漾兮创作的木刻原版组成的原版之墙立于展厅中央,这些原版是张漾兮创作之路的见证、双手劳作的记录,是张漾兮与其艺术生涯的纪念碑。该展厅以照片、笔记、手稿、讲义、课程计划等文献,着重突出了张漾兮之于中国美术史、版画史,尤其是中国美术学院历史的卓越地位。

据悉,展览将持续至10月28日。

重点展品

绘 画

张漾兮 薅秧归来黑白木刻版画

9.5×13cm 1942年

作品中国美术学院美术馆藏,原版中国美术学院美术馆藏

《薅秧归来》,1942年,黑白木刻。张先生追求自我突破,一直坚持对同一主题进行不同媒材的反复创作,时隔四年创作水墨《薅秧归来》,这是张漾兮先生少有的大尺幅作品。他的一些代表作,对后来者的示范、启发意义,已超越了版画领域。

张漾兮 擦皮鞋的孩子 黑白木刻

25.2×19cm 1946年

中国美术学院美术馆藏

《擦皮鞋的孩子》,1946年,黑白木刻。该作以对比手法表现两个不同阶级的小孩各自的境遇,穷孩子给富孩子擦皮鞋,概括了旧中国剥削阶级与被剥削阶级之间关系。标志着张漾兮的木刻进入新的阶段,不再满足于社会现象的再现,进一步揭示了阶级社会本质。

张漾兮 我们的队伍来了 版画

34.5×45.5cm 1949年

中国美术学院美术馆藏

《我们的队伍来了》,1949年,黑白木刻。此作是张先生平时无数次生活观察得来的,场面虽为虚构,但这样的场景在生活中却是必然的。作品表现了劳动人民等待迎接解放军队的期待心情。此作于1949年完成于香港,中国正处于民主革命到社会主义革命的转折点,也是张漾兮个人艺术道路的转折点,标志着歌颂新社会、迎接光明的开始。

张漾兮 修堤防灾 套色木刻

32×24cm 1950年

中国美术学院美术馆藏

《修堤防灾》,1950年,套色木刻。《修堤防灾》描绘了干部、知识分子与农民共同劳动兴修水利,愉快而热烈的劳动场景,色调温暖,烘托画面气氛。套色木刻《修堤防灾》发表于《人民画报》1950年第二期。水彩色稿寥寥几笔,人物形象便跃然纸上,设色美极。

张漾兮 牧歌 套色木刻

45×31cm 1954年

中国美术学院美术馆藏

《牧歌》,1954年,套色木刻。田园诗般的场景,由张先生带学生到兰溪农村深入生活,经过反复斟酌创作而成。人物造型朴实生动,线条健劲有加,表达了光明到来后,人民热烈奔放的感情。该作由上海人民美术出版社印制画片发行。

张漾兮 送饭到田间 版画

31×68cm 1956年

中国美术学院美术馆藏,原版中国美术学院美术馆藏

《送饭到田间》,1956年,黑白木刻。该作描绘一群妇女、孩童结伴送饭的场景。草图原本画有田野、柳树等背景,经过反复推敲后全部舍弃,只留下两只飞燕暗示春耕时节。此画融入汉画像砖图式,如石刻常用的“平面展开”的手法,摒弃明暗干扰,使人物造型秀美朴实;印刷时吸收古代拓印“隔麻拓”的技法,开创浙江版画民族化风格的先河。该作于当年十月发表于《版画》杂志创刊号。

张漾兮 匈牙利陶器女工 黑白木刻

29×20cm,1955年

中国美术学院美术馆藏

《匈牙利陶器女工》,1955年,黑白木刻。速写草图展现了张漾兮先生扎实的素描功底。成稿线条粗犷古拙,吸收汉画像砖意趣。张先生将此幅木版放在办公室供学生揣摩刻作技巧,将自身创作与院系教学结合,进一步在版画系掀起版画民族化热潮。

张漾兮 西湖西泠桥 版画 套色木刻

47×38.5cm 1960年

中国美术学院美术馆藏

原版中国美术学院美术馆藏,和《千锤百炼》同一个版

《西湖西泠桥》,1960年,套色木刻。《西湖西泠桥》素材先取自西泠桥,再取宝石山,二者拼为一幅,组成中国画式的构图。技法上以特大平口刀在木版上刻出奔放的刀味和粗犷的木味,套色方法一改以往先印色版后印墨版的方法,而是先印大块黑色主版,后将色彩压在墨块上,这个方法借鉴了民间艺术——福建神马、灶马的粉印法。光色运用上,画家不露痕迹地吸收了西欧印象派特色。张漾兮认为这是他对版画如何“大写意”的一次探索,可以称之为他艺术道路上新的里程碑。潘天寿颂其绘画“雨后千山铁铸成”。

文 献

国立艺术专科学校聘书

第一次文代会邀请函,1949年

有关“工作室”制的座谈会

文献说明:1956年,张漾兮与中央美院李桦,及宋秉恒、刘苇、曹剑锋、张奠宇等人就设立“工作室”制展开的讨论,讨论内容包括专业设置、教学目标等。

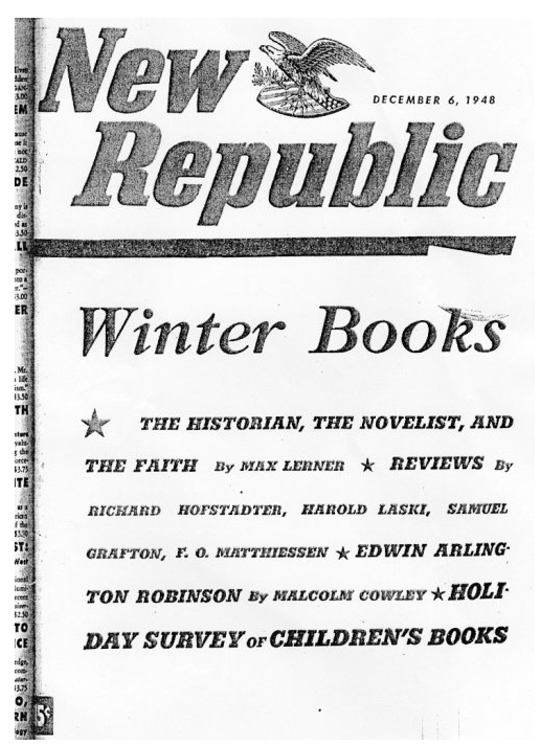

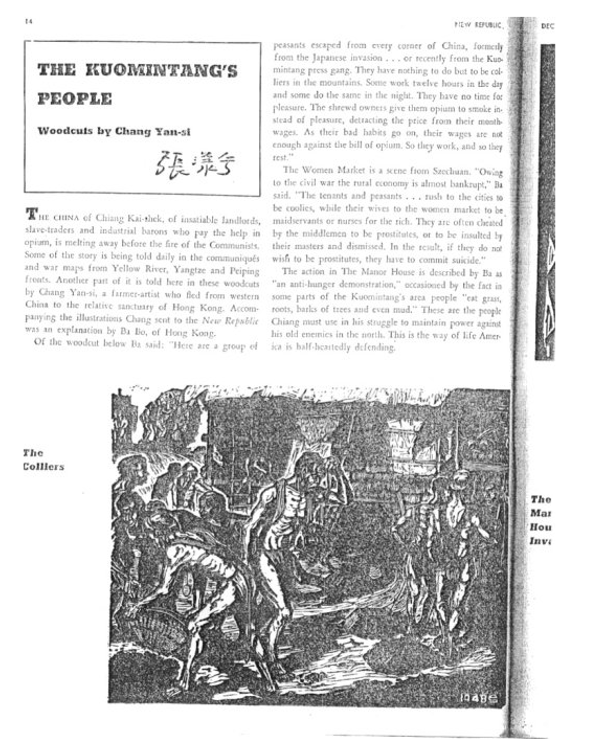

刊于美国《新共和》(New Republic)杂志(1948年12月6日)的张漾兮木刻作品。

文献说明:在1955年访欧之前,张漾兮的作品已经远赴异国。1938年,“四川漫画社”举办“第一次救亡漫画展”。展后,应“中苏文化协会”邀请,张漾兮及其他社员参展作品十余幅被选出,参加了在莫斯科举办的“国际反法西斯漫画展览”。1948年,12月6日,美国《新共和》杂志发表漾兮木刻作品三幅:《人市》、《煤矿工人》和《饥民》(又名《吃大户》),并配发由曾巴波撰写的介绍文章《国统区的人民生活》。

访问罗马尼亚、匈牙利总结(手稿节选)

文献说明:张漾兮细致地记录着自己在欧洲的经历,他所见到的异域风情与两国美术发展的情况,而由此又引发他不断思考祖国的艺术之路。

版画系教师摄于南山路校园操场

文献说明:1960,前排右二张漾兮、左二林康华、左三赵延年、左四刘苇,二排右一赵宗藻、右二曹剑锋、右三丁正献,左一张奠宇、左二潘长臻,后排右侧站立者洪世清

木刻水印技法

文献说明:张漾兮于1953年研究水印木刻。1954年,张漾兮完成新中国学院体系第一件水印木刻作品《新到的画报》,率先在版画系进行水印木刻创作的实验。1956年,张漾兮先后委派夏子颐、张玉忠、曹剑锋等先生前往北京“荣宝斋”木板水印社学习传统水印木刻技法。是年,建版画系传统水印木刻研究室,在全国美术院校中率先开设水印木刻课程。从早期办报纸、作漫画,到后来成为创作版画、教学版画,张漾兮与木刻的渊源由来已久,刻刀一生相伴。以学习西方技法作为起点,他最终选择民族语言,张漾兮的木刻之路多元而执着。

更多作品欣赏

张漾兮 运粮入社 套色木刻

50×106cm 1958年

中国美术学院美术馆藏

、张漾兮 一年之计在于春 套色木刻

24×22cm 1960年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 新到的画报 套色木刻

47×35cm 1954年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 人市 版画 黑白木刻

37×29cm 1947年

中国美术学院美术馆藏,原版家属藏

和《煤矿工人》是同一个版

张漾兮 搶米 黑白木刻

22.5×29.5cm 1947年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 抢救2 黑白木刻

41×56.5cm 1963年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 民间琴师 黑白木刻

13.5×10cm 1947年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 平湖秋月 套色木刻

33×42cm 1960年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 煤矿工人 黑白木刻版画

29.5×38cm 1948年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 罗马尼亚农民收割图 套色木刻

39.5×56cm 1956年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 开镰图2 黑白木刻

35.5×54cm 1963年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 冲锋 黑白木刻版画

8.8×6.8cm 1939年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 鲁迅先生(路是人走出来的) 黑白木刻

33×24cm 1948年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 采茶女 套色木刻

21×25.5cm 1956年

中国美术学院美术馆藏

张漾兮 成都车码头 黑白木刻版画

21×18cm 1945年

中国美术学院美术馆藏,原版中国美术学院美术馆藏